介绍

在大流行期间,精神疾病的发病率一直在上升。本文从潜在精神疾病患者风险增加、原有患者程度加深的角度,探讨疫情期间需要关注的重点人群。此外,本文将从国民经济疲软导致的失业危机、常规精神卫生服务中断、隔离政策常态化三个方面提出应对精神卫生危机的建议。

01

精神疾病及其危害的全球概览

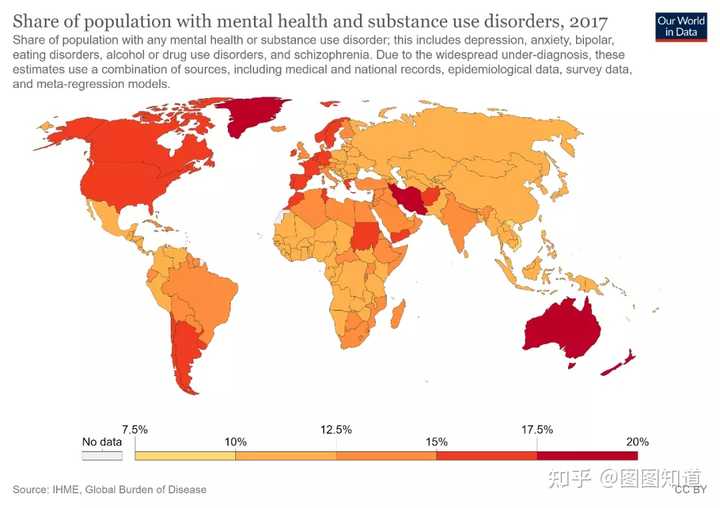

来源:我们的数据世界

/心理健康

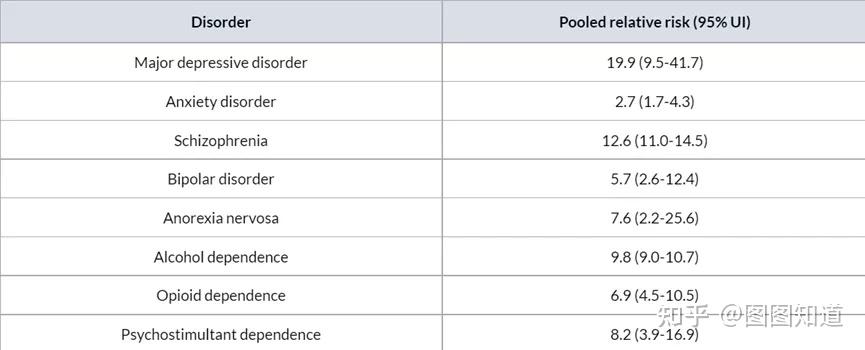

精神和物质使用障碍在全球范围内普遍存在。2017年,全球约有七分之一(15%)的人至少患有一种精神或物质使用障碍,其中焦虑症占总人口的3.76%,其次是抑郁症,占3.44%。此外,虽然精神疾病和物质使用障碍导致的直接死亡通常较低,但它们与自杀或自残造成的间接死亡密切相关。数据显示,在高收入国家,高达90%的自杀与潜在的精神疾病和物质使用障碍密切相关,而低收入和中等收入国家则缺乏数据。已经评估了一系列精神疾病和物质使用障碍的自杀相对风险,抑郁症患者死于自杀的可能性是正常人的 20 倍(见表 1)。

表1:心理健康和物质使用障碍中自杀的相对风险

/10.1371/journal.pone.0091936

新冠疫情持续给全球心理健康带来新挑战。虽然没有关于大流行期间精神疾病患病率增加的全球数据,但越来越多的本地数据表明,大流行对抑郁症和焦虑症等精神疾病的发病率以及自杀率产生了重大影响。一项针对中国 194 个城市受访者的研究发现,在大流行期间,16% 的受访者报告了中度至重度抑郁症状,28% 的受访者报告了中度至重度焦虑症状。2020 年 4 月在埃塞俄比亚进行的一项研究表明,与大流行前的数据相比,抑郁症的患病率翻了一番。澳大利亚的全国心理健康调查显示,在 COVID 封锁的第一个月,27.6% 的受访者报告了轻度至中度的抑郁症状,21% 的受访者报告了具有临床意义的焦虑症状,甚至 14.6% 的受访者表示最好是自残或死亡。一项使用涵盖整个日本人口的数据集的研究还发现,在第二波大流行期间,该国的月自杀率上升了 16%,妇女、儿童和青少年的自杀率增幅更大。疫情对某些特殊群体的心理健康影响更为严重,包括但不限于妇女和未成年人。本文将对此进行深入讨论。

02

大流行期间精神疾病的主要人群

疫情期间,国民经济疲软导致的失业危机、常规精神卫生服务的中断以及隔离政策的常态化,给人们的心理健康带来了重大挑战。本节将从潜在患者风险的增加和原有患者的加深两个角度探讨大流行期间精神疾病的关键人群及其影响因素。潜在的高危人群包括一线医护人员、未成年人、老年人和妇女。

在大流行期间,中国的一线医护人员报告的抑郁、焦虑和持续失眠率分别为 50%、45% 和 34%。在加拿大也观察到类似的情况,47%的卫生保健工作者报告需要心理支持。疫情初期确诊病例爆发式增多导致超负荷工作,疫区医院封闭管理导致与家人长期分离,长期接触患者感染风险高,医生面对未知病毒对患者生死无能为力,一线医护人员身心疲惫。

对于未成年人和老年人来说,长期的家庭隔离政策会对他们的心理健康产生不利影响。自大流行开始以来,全球至少有七分之一的儿童在其国家的强制性或建议的居家政策下生活了至少九个月。线下教育的中断不仅意味着教学方式的转变,而且对儿童的心理健康也产生了负面影响。同伴互动的机会减少不利于未成年人的早期社会化。此外,在长期的家庭环境中,青春期的叛逆特殊心理和一些父母不恰当的养育方式也可能导致家庭冲突的加剧,未成年人遭受家庭暴力的风险也会增加。作为回应,联合国儿童基金会最近对未成年人进行的一项调查显示,超过四分之一的未成年人在大流行期间经历过焦虑,15%的人出现了抑郁症状。

有学者指出,身体机能退化、社会交往减少等因素,往往使许多老年人处于心理欠健康状态。长期隔离政策对老年人的心理影响在于社会支持的减少和社会疏离的增加。在美国,有210万老年人住在养老院和其他护理机构,在中国,有4000万老年人因残疾而需要长期的专业护理。然而,为了避免集中感染,此类护理机构往往采取暂停营业或关闭管理的做法。停业打破了这些老人的旧式照料模式,封闭式管理切断了老人与外界的联系,连亲戚都难以探望。同时,疫情期间空巢老人的精神状况也不容乐观。目前,中国60岁以上的老年人中约有一半是空巢老人,他们要么没有孩子,要么与孩子住在不同的地方,缺乏社会支持,依赖传统的面对面交流,而疫情时代线上交流模式的普及无疑让情况变得更糟,社会疏远感增加。

此外,疫情期间的高失业率也对女性的心理健康产生了不利影响。根据麦肯锡的报告,在大流行期间,女性失业的可能性是男性的 1.8 倍。妇女占全球就业人数的39%,但占总失业人数的54%。此外,疫情后女性的返乡率仍低于男性。预计2020年全球女性就业人数仍将比2019年水平低1300万人,而男性就业人数预计将基本恢复到疫情前的水平。

职业中的性别隔离和无偿护理方面的性别差异导致妇女失业的风险高于男子。例如,女性比男性更有可能在服务行业工作,包括家政工作、食品服务、零售、旅游和酒店业,这些行业需要更多的面对面互动。由于疫情的影响和工作性质的影响,远程工作对许多女性来说并不现实,因此她们更容易受到严重的裁员危机的影响。然而,即使控制了职业隔离,在大流行期间,女性的就业率下降速度也快于男性,这主要是因为冠状病毒大大增加了主要由女性承担的无偿护理负担。此外,研究表明,因失去工作或收入而面临经济困难的年轻女性比男性更容易经历焦虑等负面情绪。日本的相关研究也表明,在第二波疫情中,女性自杀率大幅上升的主要原因是家庭护理负担沉重和政府补贴减少。

女性在一线工人中所占比例过高

资料来源:/facts/gender-inequality/

此外,疫情期间医疗资源的倾斜和隔离政策的实施也阻碍了对已有精神疾病患者的治疗。根据世界卫生组织的数据,患有严重精神障碍的人在紧急情况下特别容易受到伤害,并且特别需要获得基本的精神卫生服务。然而,由于需要降低感染风险,大多数常规精神卫生服务已经停止面对面服务。在许多国家,社区服务,如酗酒和吸毒成瘾自助小组,已经停止运作数月。医院、疗养院和其他医疗和护理设施也加强了出入控制。这阻碍了精神疾病患者用原有药物和心理学进行的持续治疗。此外,由于大流行的需要,许多精神卫生设施已转变为 COVID 患者的护理设施。例如,在马德里,超过60%的精神卫生床位被转用于照顾COVID患者。

03

在突发卫生事件中保护精神卫生的建议

针对上述三大挑战,即国民经济疲软导致的失业危机、常规精神卫生服务的中断以及隔离政策的常态化,我们试图提出一些建议。

3.1 密切监测疫情期间失业率变化,完善就业补贴政策

大流行给许多人造成了经济困难,导致自杀风险增加。低工资和临时工以及妇女尤其面临风险,因为她们在危机中处于更脆弱的经济地位。例如,加拿大的一项研究发现,大流行与失业率上升显着相关,这导致自杀率上升;它进一步预测,与2018年相比,2020年和2021年的自杀率将分别增加3.3%和8.45%。然而,先前的研究表明,在经济危机期间密切监测失业率的变化和对劳动力市场的投资增加有助于降低自杀率(每人投资于劳动力市场计划10美元,自杀率就会降低0.38%)。因此,在疫情期间积极投资劳动力市场,完善相关就业补贴政策,有利于保护人们的心理健康,降低自杀风险。

3.2 提高国家精神卫生预算比例,恢复和扩大优质精神卫生服务

在去年的世界精神卫生日,世界卫生组织(WHO)指出,虽然在扩大抑郁症和焦虑症等常见精神障碍治疗方面每投资1美元,就能在改善健康和生产力方面获得回报,但世界仍然平均只将卫生预算的2%用于精神卫生。近年来,尽管主要国家的卫生预算份额有所增加,但用于精神卫生的国际发展援助从未超过所有卫生发展援助的1%。因此,全球对精神卫生服务的资金仍然不受影响。同时,由于疫情的影响,人们的心理健康需求也在增加。为了避免负面情绪的积累导致更严重的精神疾病,及时恢复基本精神卫生服务并提前干预尤为重要。对此,一些学者提出了将精神卫生服务纳入全民健康覆盖(UHC)的建议,提高社会心理干预的可及性和覆盖面,以及将精神卫生干预纳入其他部门(教育、就业等)。

3.3 加强社区服务和技术创新,应对疫情隔离的特殊环境

在中等收入国家,政府在精神卫生方面的总支出的70%以上用于精神病院,而在高收入国家,这一比例仅为35%。这表明,在许多国家,集中精神病医院和机构住院护理仍然比综合医院和初级卫生保健中心提供的服务获得更多的资金。受疫情期间隔离政策影响,精神病院和人流量较大的护理机构纷纷采取停业或关闭管理的措施,影响了精神疾病患者原有的治疗和护理需求。对此,有学者建议,护理的重点应从机构转向社区服务,在社区开展高质量的心理健康和护理服务。首先,这在一定程度上有利于满足疫情期间现有患者的护理需求,还可以为潜在患者提供及时的咨询服务,例如扩大对部分群体(独居老人、有家庭暴力风险的妇女儿童等)的社会支持,减少社会孤独感。其次,将数字技术整合到精神卫生服务中,也有助于应对居家隔离的特殊环境。此外,数字技术的使用为解决污名化和歧视、孤立和边缘化问题提供了新思路。大流行推动了数字平台在各种精神卫生保健工作中的广泛使用,例如通过社交媒体足迹识别高危人群,及时进行危机干预,以及协助培训和监督一线工作人员。

在大流行期间,随着失业率上升、常规心理健康服务中断以及隔离政策正常化,人们的心理健康也需要成为一个问题。本文从“潜在患者风险增加”和“现有患者病情恶化”的角度,探讨了疫情期间需要关注的重点人群。最后,本文试图从国家政策、社会服务、社区创新等角度提出建议,即通过提高就业补贴、加快恢复和扩大优质精神卫生服务以应对常规精神卫生服务中断,利用社区服务和技术创新应对疫情隔离的特殊环境来应对失业危机。有关卫生主管部门应当探讨精神卫生问题在国家公共卫生事业中的重要性,综合考虑实施保护人民精神卫生的措施的具体可行性。

原标题:疫情下精神疾病重点人群:风险与应对

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://tintoo.cn/html/tiyuwenda/344.html